Halbleiter-Nanodrähte haben sich in den vergangenen 20 Jahren zu flexiblen Bauteilen in der Optoelektronik entwickelt. Sie finden heute beispielsweise Verwendung als Leuchtdioden oder in Solarzellen. Zudem lassen sie sich als winzige Laser einsetzen. Denn zugeführtes Licht wird an Grenzflächen an den Enden des etwa 200 Nanometer dicken Drahtes reflektiert und verstärkt sich so während des Durchlaufs – ein Laser entsteht. Aktuell sind Laser aus Halbleiter-Nanodrähten die kleinsten der Welt. Doch es geht noch kleiner.

Text: Sebastian Hollstein

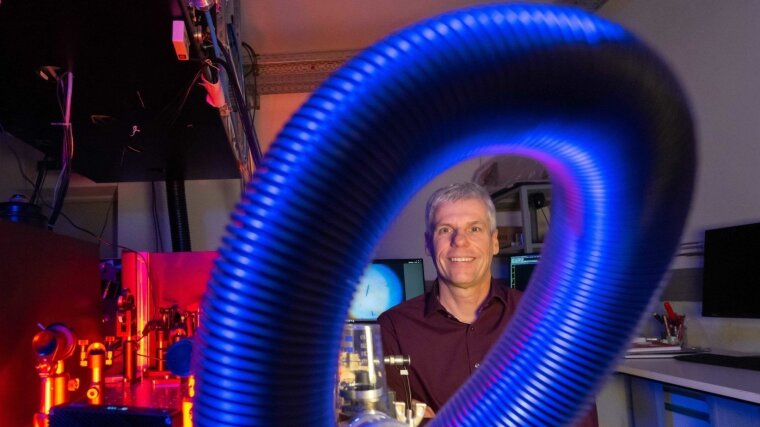

Physiker um Prof. Dr. Carsten Ronning vom Institut für Festkörperphysik und Prof. Dr. Thomas Pertsch vom Institut für Angewandte Physik erforschen eine Methode, durch die sich möglicherweise Laser mit noch geringeren Durchmessern produzieren lassen. Die Halbleiter-Nanodrähte dienen hierbei nur noch als Lichtquelle und Werkzeug. Das Projekt »Nonlinear dynamics in plasmonic hybridized semiconductor nanowires« ist in den Sonderforschungsbereich »Nonlinear Optics down to Atomic Scales« (NOA) eingebettet.

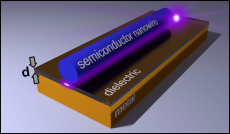

Für die Vorgehensweise haben die Wissenschaftler einen Halbleiter-Nanodraht auf eine Oberfläche aus Metall aufgelegt, eine weniger als zehn Nanometer dünne dielektrische Zwischenschicht trennt beide Bereiche voneinander. »Regt man Draht und Metall nun mit Licht an, dann entsteht in der Zwischenschicht ein sogenannter Spaser«, erklärt Carsten Ronning. »Der Grund für dieses Phänomen liegt in der Schwingung verschiedener Wellen. Während der Halbleiter-Nanodraht eine sogenannte optische Mode, also eine Welle von Lichtteilchen, hervorruft, schwingen auch die Elektronen im Metall und bilden eine sogenannte plasmonische Mode.« Beide Wellen reagieren miteinander in der Zwischenschicht und erzeugen eine hybride Mode.

Das eingestrahlte Licht kann in diesem Feld verstärkt werden und hat dann Eigenschaften wie ein Laser – ein plasmonischer Laser oder »Spaser«. Mit gerade einmal fünf bis zehn Nanometer Durchmesser ist der Spaser aber deutlich kleiner als der Lichtstrahl des Halbleiters – und darüber hinaus schneller und intensiver.

Eigenschaften des »Spasers« gezielt manipulieren

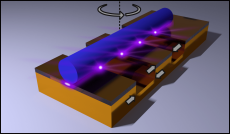

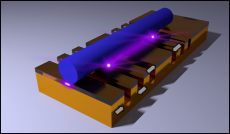

Diese Eigenschaften des Spasers sollen im Rahmen des Projektes durch verschiedene Parameter gezielt manipuliert werden – vor allem durch die Beschaffenheit der plasmonischen Nanostrukturen an der Trägeroberfläche. Verändert man diese Strukturen, so lässt sich das Licht noch stärker innerhalb einzelner Punkte einfangen. Darüber hinaus können die Forscher durch das Substrat die Frequenz und Wellenlänge manipulieren, was Auswirkungen auf die Geschwindigkeit und die Intensität des Lasers haben sollte.

Effekte plasmonischer Nanostrukturen vergleichen

Deshalb konzentrieren sich Ronning und sein Team zunächst besonders auf die Strukturierung dieses Unterbaus. »Nachwuchswissenschaftler haben im Rahmen von Bachelorarbeiten zusammen mit Francesco Vitale, Doktorand in diesem Projekt, verschiedene Schemata entworfen und eine Methode entwickelt, mit der wir entsprechende Strukturen auf den Träger schreiben können. Weitere Forschungen fokussierten sich darauf, den Halbleiter-Nanodraht in bestimmten Positionen auf das Substrat zu legen«, erklärt Ronning. »Da wir hier im Nanobereich arbeiten, sind solche Vorgänge äußerst kompliziert. Um beispielsweise die Drähte gerichtet auf die Oberfläche aufbringen und gezielt hin und her schieben zu können, haben wir extra ein spezielles Werkzeug – einen Nanomanipulator – angeschafft.« Weitere Stellschrauben ergeben sich beispielsweise durch die höhere Intensität des Spasers. Durch sie stellen sich nichtlineare Effekte ein, die unter anderem Farbveränderungen des Lichts ermöglichen.

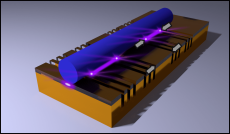

In weiteren Schritten will das Team zunächst Informationen darüber sammeln, was im Inneren des Feldes zwischen Halbleiter und Metall passiert. Dank der von Thomas Pertsch durchgeführten spektroskopischen Messmethoden können die Physiker beobachten, wie schnell und wie weit sich die Welle ausbreitet, die zum Spaser wird. Solch wertvolle Informationen helfen, um den Mini-Laser zu funktionalisieren und somit sein Potenzial für Anwendungen auszuloten.

Schnellere Chips, die Daten per Licht übertragen

»Generell ist das Feld dafür sehr groß, schließlich werden auch die mikroelektronischen Bauteile immer kleiner, etwa Mikrochips in Smartphones«, erklärt Carsten Ronning. »Diese Art Laser bietet einen vielversprechenden Ansatz für die Entwicklung von Chips auf optischer Basis, die noch schneller Daten übertragen könnten, da sich Licht schneller bewegt als Elektronen.« Außerdem könnte der Spaser als Spektroskopie-Einheit auf einem »Lab on a chip« dienen – also auf winzigen Analysewerkzeugen für chemische und biologische Untersuchungen.

Kooperationen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachgebieten im Rahmen des Sonderforschungsbereiches sollen den Laserspezialisten dabei helfen, das Anwendungspotenzial weiter auszuloten, um beispielsweise die Spektroskopie eines einzelnen Proteins zu ermöglichen.

Plasmonische Nanostrukturen

Bei den nanometerkleinen Zapfen, Pyramiden oder Ringen aus Metall handelt es sich um winzige optische Antennen. Wie mit Radio- oder Fernsehantennen lassen sich auch mit optischen Antennen elektromagnetische Wellen einfangen, an einem Ort konzentrieren oder abstrahlen. Die Länge der Antenne ist an die Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung angepasst. Anders als Radiowellen mit einer Wellenlänge von mehreren Metern weist sichtbares Licht Wellenlängen von nur ca. 380 bis 780 Nanometer auf. Optische Antennen müssen also extrem klein sein.

Werden plasmonische Nanostrukturen beleuchtet, interagieren die elektromagnetischen Lichtwellen und die beweglichen Leitungselektronen im Metall. Die Elektronen werden in kollektive Schwingungen versetzt, die als Oberflächenplasmonpolaritonen, kurz Plasmonen, bezeichnet werden und beginnen selbst zu strahlen. Damit lassen sich sehr viel kleinere Strukturen ausleuchten und detektieren als mit dem ursprünglich eingestrahlten Licht und z. B. die Abbesche Auflösungsgrenze umgehen.